UPDATE 2015/09/07

特集

ガイドブックでは紹介されない

「とっておきの自然」に出会うコツ<前篇>

“絶景”の魅力を倍増させて楽しむ旅をしませんか?

行楽シーズンの秋。9月10月と連休も待ち構えていますが、みなさん予定はもう決まっていますか? 最近、「日本の絶景」が話題にもなっていますね。日本の自然環境が生み出す風景はそれぞれに個性的で本当に素晴らしく、一度と言わず何度でも訪れてみたい場所ばかりです。

今回、60年以上に渡り日本の自然を守ってきた日本自然保護協会のスタッフや関係者が、お薦めの「日本のとっておきの自然」スポットをご紹介。

さらに、その魅力が倍増する「自然の見かた」も教えます。この“見かた”を身につければ、今回ご紹介した場所だけでなくともどこでも目の前の広がる自然風景の魅力が倍増し、より一層、旅が楽しくなるはずです!

お薦めスポット① 長野県上高地

とっておきの自然に出会うコツ その一

自然の変動を読み解く

私たちが目にする自然は、常に同じ姿ではありません。時とともにいろいろな要因によって、さまざまな時間や空間スケールで動き、変化しています。この変動を「ダイナミクス」と呼びます。私たちが眺める自然景観の中に、どのような変化が潜んでいるのか考えてみると、一層自然の雄大さが感じられるのです。ここでは、長野県北アルプス上高地を例に、自然のダイナミクスをご紹介します。

大きなスケールで地形の変化を見る

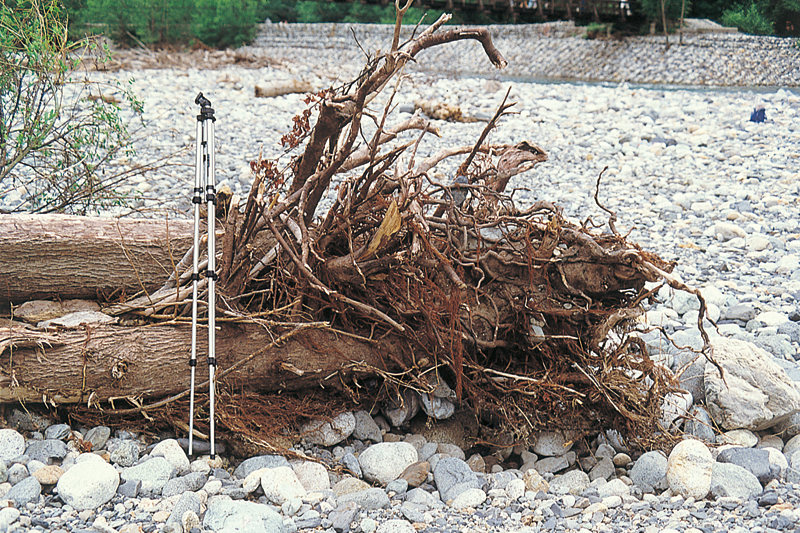

自然のダイナミクスは、さまざまな大きさの空間で見ることができます。上の写真は北アルプス上高地の梓川に架けられた河童橋からの風景であり、大きな空間スケールのダイナミクスが四季を通じて感じられるものです。この景色を特徴づけているのは土砂であり、それも圧倒的な量の土砂の堆積です。目の前の梓川は、かつては深く刻まれたV字谷の峡谷であったと考えられますが、現在は大量の土砂に埋められて幅広い河原になっています。激しい土砂の移動によって、河原には植物がほとんど定着していません。

正面の山並みは穂高連峰で、中央のややくぼんだ部分が岳沢です。沢といっても大量の土砂が堆積しているために、沢の水は伏流して見えません。土砂は山の斜面が削られて落ちてきたものであり、その結果、穂高連峰の急峻な斜面が形成されたのです。土砂の上に木が生えていないのは、移動が今もくり返されているからです。この土砂は、やがて梓川に流れてきて、河床を上昇させ、川幅をより広くすることでしょう。ここから見える風景は、大きなスケールで渓谷の地形が形成されていくダイナミックなものです。

動植物は小さなスケールで

地形の大きな変動と対照的なのが、動植物からなる生きものの変化です。河原をよく見ると、ヤナギの小さな芽生えが観察できます。芽生えのほとんどは増水の時期に流されてしまうので、なかなか大きくなれません。流されてきた土砂が盛り上がって堆積した上で芽生えたヤナギは、増水に流されずに育つことができます。梓川の両岸の大きなヤナギは、増水に流されずに育ったものです。

▲上高地の梓川の川床に芽生えたケショウヤナギ。この種子の寿命は十数時間と極めて短いので、種子が落ちた場所が発芽に適した水分環境でないと、発芽できない。この芽生えが、その後の洪水によって流されてしまうのか、あるいは数多い試練を乗り越えて大木に成長してゆくことができるのか、自然のダイナミクスを年を追って見続けるのも楽しみのひとつ。

上高地を雪解けの季節に訪れると、人の頭より高いところのヤナギの枝に、ウサギに食べられた跡が見られます。夏では考えられないことですが、冬の間に深い雪の上に出ていたヤナギの枝を、ウサギが食べたものです。雪は地面の高さをダイナミックに変えることができます。

ヤナギは増水によって根元の土砂が削られると、倒れてしまいます。老齢のヤナギが少ないのは、そのためです。一方、ヤナギは根元に土砂が堆積することには耐えられます。多くの樹木は、土砂が根元に50㎝以上も堆積すると、根が呼吸できなくなって枯れますが、ヤナギは堆積した土砂の中に新しい根を伸ばして生き延びます。梓川の中洲には、何度も土砂の堆積を受けたヤナギの巨木を見ることができます。

また、植物の葉は、それぞれの種ごとに固有の採食者をもっています。それは長い進化の歴史の中で形成されてきた関係です。葉につけられた虫の食べ跡をよく見てみると、葉に特有な形になっています。紅葉する前の葉には、その年に訪れた虫たちの食べ跡がしっかりと記録されているのです。

自然は季節を問わずに、常にさまざまな素顔を見せてくれます。特にオフシーズンは、ゆっくりと観察できるのでおすすめです。新緑や紅葉の華やかさで見失いがちな自然のダイナミクスを見つめるのも、とっておきの自然の見つけ方でしょう。

お薦め人: 亀山 章(かめやま あきら)

日本自然保護協会理事長、東京農工大学名誉教授。専門は、景観生態学、造園学。NPO法人東京 セントラルパーク理事長、 NPO法人地域自然情報ネットワーク理事長なども務める。著書に『生態工学』、『街路樹の緑化工』、『自然再生‐生態工学的アプローチ』(共著)など多数。

旅を楽しむポイントは情報。出かける前に、行く先の歴史を知ることを心がけている。市町村には必ず市町村史(誌)があるので、その地方の歴史と自然を知ることができる。自然は歴史的に形成されたものだから、それが分かると楽しみが増える。おすすめ書籍

●『地表変動論-植生判別による環境把握』東 三郎(北海道大学出版会)

●『上高地の植物』亀山章(信濃毎日新聞社出版部)

●『構造地形学』金子史朗(古今書院)※絶版のため図書館、古書店等でお探し下さい。

お薦めスポット② 沖縄県慶良間諸島

とっておきの自然に出会うコツ その二

生きものたちとの出会いを楽しむ

魚と人が共存する「古座間味」

沖縄県の慶良間諸島のひとつ、座間味島は、1960年代末から今日まで、40年余り継続的に訪ねている島です。目的はフィッシュウオッチングと海洋生物の写真撮影。

この島の周辺は、どこへ行っても多種多様な生きものに出会えますが、外れが少ないのはこの島内にある「古座間味」というビーチ。今はかなり海水浴場化して海水浴シーズン(6~10月)には、人々が砂を巻き上げたり、パンくずを小魚に与えたりするので、水は白濁していることが多く、海底景観としては満点とはいえませんが、それでも、魚の〝濃さ〟に大きな変化はありません。

ほかではあまり近づけない魚たちもビーチに入ってきます。真冬でなければ、コバンアジ、デバスズメダイ、ソラスズメダイ、ミスジリュウキュウスズメダイ、ヒメジの仲間、クマノミの仲間、ナンヨウハギ、ヒフキアイゴなどにはほぼ出会えます。そこへ、ときにシマアジ、クマササハナムロ、グルクマ、イワシの大群、サヨリ、ダツなどが入ってきます。

あるとき、初めてこの海をのぞいた人が、仲間に向かって「大変大変」と叫ぶので、トラブルでもあったのかと思ったら、魚の濃さに驚いての絶叫だったのです。私は「魚類図鑑のとじ糸が切れて全ページが散乱した状態」と表現したことがあります。

|

|

生きものとの出会いは待ちが勝負

どんなに生物が豊かな海でも、水槽ではないので、行けば必ず目的の生物に出会えるとまでは言えません。古座間味に限らず、フィッシュウオッチングを楽しむには、いくつかのセオリーがあります。基本的な姿勢は、ほかのさまざまな生きものと出会うためのコツとも言えるでしょう。

1.魚は追わず、待つ。好みの魚がいない場合など、それを探すことで時間を浪費せず、目にしている生物にポイントを移して観察したり写真を撮ったりする。スノーケリングのときは、潜ることよりも水面を漂うことを優先し、そこをエリアとする魚を観察したり、景観を楽しんだりする。

2.魚に近づくコツとして、ある水中カメラマンは「心の中で『オレはお前を愛している』と念ずるとよい」と言ったが、それはあまりにも人間的。私の流儀は、むしろ人間を捨てること。動物同士の心で、対等に接する。向き合った距離を急いで縮めようとせず、相手が警戒心を解くまで、やさしい目、やさしい動き(ほぼ静止)で待つ。手招きなどは百害あって一利なし。

3.「ダイビングはヘビの目、スノーケリングはトンビの目」――この解釈も私の流儀のひとつ。自分の選んだ〝海の歩き方〟に合わせて、そこの生物や海中景観を楽しむ。スノーケリングなら水面を、ダイビングなら海底と中層に的を絞って観察をする。

4.関心がフィールドに向いているときは、地元の人には無関心になりがち。道で出会った人などにも「よそ者」であることを自覚し、謙虚に、ていねいにあいさつをする。親しくなれば、地形、目的の場所、海や潮流の特徴、漁業者との関係、よく見られる生物の種類(方言も多いが)などの情報を得やすくなる。図鑑や写真を持って行って、ガイドや地元の人に「こんな生物を見たい」というと意図が的確に伝わりやすい。海外でも同様。

お薦め人・写真撮影: 大橋 禄郎(おおはし ろくろう)

大橋予暇研究所主宰。雑誌『栄養と料理』元編集長。日本自然保護協会 会報『自然保護』編集ワーキンググループの一員。1964年に友人の誘いでダイビングクラブを発足。器材を買えるまでは「素潜り」を続けていたが、それだけでも充分に楽しめることを感じて「スノーケリング」のクラブとして継続。水面直下の明るい世界を写真に撮り続けている。ダイビングを「マリンスポーツ」とすることに反対し、「地の果てから始まるもうひとつの旅」という概念を、専門誌の連載などで主張し続けた。「素潜り」「海底散歩」を「スノーケリング」に、「生態観察」を「フィッシュウオッチング」と言い換え、普及させた。

海へは、目的に応じて魚類図鑑、海洋生物図鑑、フィールドノート(ログブックとは別に)を持っていく。スキューバダイビングもいいが、スノーケリングは、観察したものについて海面で語り合えるので、すぐに現場で学習ができるのが断然の利点。おすすめ書籍

●『フィッシュ・ウォッチング』林 公義ほか(東海大学出版会)

●『海洋生物 ガイドブック』益田 一(東海大学出版会)

●『ハッピーダイビング』大橋禄郎(水中造形センター)

(後編に続く・・・)

<日本自然保護協会 会報『自然保護』2013年5・6月号 No.533号より転載>